Webサイトを作ったは良いけど

- 記事が出来上がらない

- あの人のように書けない

- 文章がうまく繋がらない

- 文字数がなかなか増えない

- そもそも全く文章が書けない

- なぜか文章がうまく書けない

- どのように書いたら良いかわからない

というように、人によって多種多様な「文章の悩み」があると思います。

こういったものが足枷となってしまい、ブログ運営自体が進まないことも少なくないでしょう。

そのため、ここでは「なぜ文章が書けないのか?」という原因にフォーカスして、具体的な解決案を1つずつ提示していこうと思います。

上記のような悩みを持つ方にとって、100%役立つ内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

はじめに

まず、ここでは「良い文章とは何か?」について考えていこうと思います。

というのも、文章が書けるようになったところで、良い文章に当てはまるものが書けないければ意味がないからです。

そのため「良い文章とは何か?」を考えつつ、定義していきましょう。

良い文章とは?

良い文章とは、読み手や状況によって異なるため、答えとなるものはありません。

例えば、小説のような感情・気持ちがこもった(表現豊かな)文章を好む人がいる反面、論文のように論理的で筋の通った文章を好む人もいるように、人によって好みは別れます。

またセールスやSNSでは、感情を動かす文章が評価されやすいですが、ネット記事を読む人のほとんどは、簡潔でわかりやすい文章を好む傾向にあります。

このように、人や状況によって異なるため、特定の状況に対しては答えがあっても、一概にコレというものを決めることができません。

ゆえに、良い文章の指標として「様々な状況で評価される文章の共通要素」が含まれるものが、ここでは良い文章と定義します。

では、「評価される共通要素」とは何か?それは以下のものです。

- 長すぎない

- 元気が出る

- わかりやすい

- 間違いがない

- リズム・テンポが良い

これらの要素が含まれる文章は、不快感や難儀さを感じづらいため、多くの人や状況に関係なくスラスラと読み進められやすくなります。

では、これらの要素が入っていれば良いのか?というと、それも違います。

これらの要素を含みながら、あることを達成することが、良い文章と呼べるでしょう。

その「あること」とは、以下のものです。

良い文章の定義

定義:良い文章とは、完読される文章である。

文書が最後まで読まれるということは、読んでいて「楽しかった・ためになった・気づいたら読み終わっていた・魅力的な内容だった」など、良かった可能性が高いですよね。

例えば、「美味しいもの」や「好きな料理」であれば、お腹が空いてなくとも、気分でなくとも、たいていの人は完食しちゃうと思います。

これは、文章も同じです。

どんな内容であっても、読者が「つい最後まで読んでしまった」というのであれば、それは良い文章だったいえるでしょう。

もちろん、知りたい内容を「最後の最後まで伸ばされてしまった」など例外も存在します。

しかし、多くの場合は途中で離脱してしまうことがほとんどなため、良い文章である可能性の方が高いといえます。

このようなことから、良い文章とは人や状況によって異なるため、どんな状況においても完読されることが「良い文章の定義」として結論づけました。

まとめ:良い文章の結論

- 長すぎない

- 元気が出る

- わかりやすい

- 間違いがない

- リズム・テンポが良い

この5つの要素が含まれながら、完読されること。

答えがない以上、このような普遍的な結論になってしまいますが、これらの重要なことを常に意識していれば、必然的に良い文章に近づいていきます。

文章が書けない人の原因・種類は?

- 書く内容の理解が浅い

- 文章が綺麗に繋がらない

- 伝える内容が定まらない

- 内容を整理できていない

- 理想の人のように書けない

- 文字数が思うように増えない

- そもそも文章の書き方がわからない

文章が書けない原因や、書けない悩みの種類をざっとあげると、こんなに沢山出てきますね。

じつは、これらの悩みはWebサイトを立ち上げた当初、私が感じていたことなんです。

ここでは、1つずつ「どのように解決してきたか?」順番に解説していきます。

1. 書く内容の理解が浅い

これは、文章が書けない人の原因に当たるものです。

文章が書けない人は、そもそもこれから書く内容そのものへの理解が浅い傾向にあります。

心理学には、ダニング=クルーガー効果というものがあるように、自分の無知を自分で自覚することは難しいのです。

そのため「私は凄くわかっていて、書けるイメージは湧くのに、なぜ文章にしようとするとうまく書けないのか?」と悩むことも少なくありません。

このような場合、大抵は「無知ゆえに、書く内容に対する理解の浅さが理解できていない」という状況に落ちいていることが多いです。

このような場合には、書く内容や、専門分野をより深く学んでみたり、復習してみることが解決のきっかけになったりします。

焦らず、情報を集め、理解を深める作業に専念してみましょう。

2. 文章が綺麗に繋がらない

この悩みには、おおよそ以下2つの原因があります。

- 型通りの文章をかけてない

- 言い回しの引き出しが少ない

1つ目の原因は、「型通りに文が書けていない」というものです。

文章に違和感があったり、なんか違うなと感じる場合は、伝える順番が間違っていたり、頭で思いついた通りの言葉を羅列してしまっていて、不自然な並びであることが多いです。

会話ならそれでも何とかなりますが、文章にした途端、一気に違和感や不自然さを感じてしまいます。

ゆえに、まずは1つの型を学習し、その型通りに文章を書く練習をすることで、違和感がなく、綺麗に繋がる文章が書けるようになっていきます。

この訓練を続けるうちに、使える型の数も増えていき、即興でもあるていど書けるようになっていきます。

2つ目の原因は、「言い回し・語尾・語彙力」などの引き出しの数が少ないことによっておきます。

例えば、語尾の場合「です・ます・でしょう・だろうか・ません・でした・だ・である」などのように、様々な種類・使い方があります。

これらの語尾を、あるていど統一させたり、前の文と被らないように意識するだけでも、文章の印象も全体の繋がりも良くなります。

例えば、この文章内でも「〇〇です」の後には、必ず「ます」か「でした」など、違う語尾にするか、2回以上は被らないようになっていますよね。

このような意識を心がけるだけでも、文章はとても読みやすくなります。

また、言い回しや語彙力とは「例えば・そして・そのため・なぜなら・つまり・要するに・とはいえ・しかし・ゆえに・それゆえ」といったものですね。

これらは、様々な本やネットの文章をメモしておけば、困ったさいの引き出しとして使えるので、簡単に解決できると思います。

3. 伝える内容が定まらない

文章が書けない人は、伝える内容が複数含まれている場合があります。

そもそも論ですが、物事は学びを深めるほど、繋がっていることが多いです。

例えば、コンピューターは人間の脳の仕組みと似ており、心理学はビジネス(対人間へのアプローチ)としての関連性が強くあり、派生して行動経済学といった分野も存在します。

これらを知っている人からすると、コンピューターの構造が脳科学的な視点と結びつき、神経系から心理学まで、すべて繋がって見えるわけです。

つまり、何をどう説明しようか?どれを省くか?というように内容が定まっていないため、文章が書けなくなってしまうことがあります。

ですから、文章を書くさいは「伝える内容を1つに絞ること」が鉄則となるわけです。

これは、何を説明して、何を説明しないか?どこがゴールなのか?ということを明確にする重要な手順なので、必ず徹底しておきましょう。

4. 内容を整理できていない

文章とは、伝える内容を絞り、スタートからゴールを明確にすることがとても重要となります。

なぜなら、「何を書くのか?」という部分が曖昧だと、途中で文章が低迷してしまうからです。

そのため「タイトル・見出し・小見出し」というように、文章の構成を事前に用意しておくことで、書くことが明確になり「書けない」ということにならなくなります。

5. 理想の人のようにうまく書けない

理想の人のようにうまく書けない場合は、仕方ありません。

「は?何だよそれ」って思ったそこのあなた、一旦落ち着きましょう。

そもそも文章力は、訓練と経験とセンスで決まります。

そこで質問ですが、「理想の文章が書けない」というあなたは、文章を書いて何年目ですか?

これを書いている「2025/07/24」の現在の私は、約6年書き続けています。

どうでしょう?読みやすいですか?自分ではまだまだだと思いますが、もちろん書き始めた当初はもっと酷いものでした。

ですから、私から言えるアドバイスはたった1つだけです。

当記事のアドバイスを、「始めから丁寧に実践してみること」。

これが、理想の文章に近づく、唯一の道だと思います。

文章には、ある程度の基礎というものがあり、そこに各々の色が加わって魅力を増します。

ゆえに、まずは基礎を徹底的に叩き込み、無色透明の文章が書けるようになった後に、自然と自分色に染まるのを待つことが、魅力的な文章を書くためのプロセスだと思います。

6. 文字数が思うように増えない

そもそも、文章は少なければ少ないほど良いものです。

もし、たった一言で相手にすべてを理解させれたら、それに越したことはないですよね。

しかし、説明が足りていないにも関わらず、少ない文字数であるならば、それは問題かもしれません。

では、文字数が増えないという悩みには、どのような原因が隠れているのでしょうか。

それは「書く内容への理解が足りていないこと」が多いです。

解決策としては、ネット記事のみといった限られた情報源にこだわらず、「本・SNS・資格・有料note・有料コミュニティ」など、違う媒体やクローズドな情報を得るほうが良いでしょう。

ふだん触れることのない所にこそ、意外と答えが隠れている場合も少なくありません。

7. そもそも文章の書き方がかわからない

白紙を眺めて、文章って「何をどう書けば良いの?」と、本当に右も左もわからず、白紙のまま書き始められない状態。

これは当初の私です。正直、この悩みを持つ方は、これまで学ぶ機会を避けてきた人だと思います。

例えば、初めてするスポーツって「自分が何をしているのかわからない状態」で、動いてはいるけど「あっているかわからない」、どこか上の空って感じになりますよね。そんなイメージです。

このように悩む方は、お先真っ暗に感じていると思います。

しかし、私もそうだったので「今現在までの過程」を知ることで、真っ暗な未来が光に変わるかもしれません。

具体的な解決方法は以下の3つです。

- ネットの記事を見て学ぶ

- 「伝わる文章力がつく本」で学ぶ

- 「新しい文章力の教室」で学ぶ

- とにかく書く。

「1」は、とにかく情報収集

例えばですが、これまで野球経験のない人が「熱心なプロ野球ファン」にも関わらず、なぜか良し悪しが分かっちゃうなんてことありますよね。

文章も、これと同じです。見れば見るほど情報が多くなり「これは良い文章だ」「これはあまり良くないかな」といったように、目は超えていきます。

この感覚が結構重要で、文章が書けるか否かにも相関してきます。

「2・3」は、文章力の知識

「1」がスポーツ観戦なら、「2・3」はスーパープレーの解説です。

「1」の観戦では、「うわっすごいな」や「これは良い・ダメ」といった浅い感想で終わってしまいますが、「2・3」を知ることで、あれってこういうことだったんだという理解に変わりますよね。

つまり、この一部始終は、この点と点があり、それらはこのように繋がって線となっていたんだな、ということがわかるわけです。

このように、単なる観戦から事象の理解を論理的にできるようになることで、実戦への近道となるわけです。

文章に限らずですが、物事を理解できるようになるには「情報を事象に当てはめる訓練」が必要となります。

「4」は、そのままの意味

「1・2・3」を循環して行なっていれば、あとは書くのみです。

成長してるか?なんてものは、「自分ではわからない」ときっぱり切り分けて、無心でサイクルを回し続けるほかありません。

これまでサボってきた人には、その道以外、成り上がる方法なんてないのです。

厳しいことを言ってるかもしれませんが、これが事実であり、現実です。

しかし、だからこそ価値ある情報だと言えるのではないだろうか。

人は、事実を真正面から見だした者から、先に進み始められると思います。

ここで諦めて腐るか、這い上がるかは、あなた次第。

結果を出すとは、この決断の連続の上に成り立つものです。

わたしは、このような情報提供しかできませんが、健闘を祈っています。

0から書き始める手順

- 目的設計

- 経路設計

- 整理・取捨選択

1. 目的設計

- 伝える内容

- スタート

- ゴール

目的設計とは、上記3つを決め、スタートからゴールを明確にすることです。

目的のない散歩は「どこへ向かってどこに着くのか?」という決まりがないため、着く場所や時間、歩く所もわからず、帰るまでに時間がかかってしまいますよね。

それと同じで、文章を書くにしても「この文章では何を伝えたいのか?」を明確にしなければ、ただただ迷子になってしまうだけです。

そのため、スラスラと書けなかったり、読むほうも「知りたい内容であってるのか?」と不安になってしまいます。

ですから、文章を書くさいは「伝える内容・スタート・ゴール」を必ず設定しましょう。

1. 伝える内容

伝える内容とは、この文章では「これを伝える」という目的を1つ決めることです。

このブログの場合だと「文章を書けない人が書けるようになる方法を解説する」という目的になりますね。

2. スタート

スタートとは、1の「伝える内容」を説明するには「何から教えれば良いのか?」を決めることです。

このブログの場合だと「見出し:はじめに」という前提がスタートにあたりますね。

3. ゴール

ゴールとは、1の「伝える内容」を説明するには「どこで終われば良いのか?」を明確にすることです。

このブログの場合だと『「0から書き始める手順」の具体例』がゴールにあたりますね。

じつは、物事は説明しようと思えばいくらでもできちゃいます。

それゆえ、どこまでにするか?を区切ることがとても大切なんですね。

まとめると、当記事では「初心者に解決策を伝えるという目的に、スタートで前提を確認し、ゴールで解決のイメージを具体例で理解してもらう」というところまでの設計になっています。

まずは散歩の目的を決め、ざっくりスタートからゴールまでを具体化することが大事なんですね。

2. 経路設計

- タイトル決め

- 見出し作成

- 小見出し作成

経路設計とは、「目的設計」の道を具体的にしていくことです。

スタートからゴールを明確にしても、地図がなければ辿り着けません。

そのため、スタートからゴールをより鮮明にし、ちゃんと辿り着くためにも経路を考えておく必要があります。

文章は基本、つねに新しい道をゆくものです。ゆえに、道中を明確にしておく必要があります。

具体的な手順としては、上記3つです。

1. タイトル決め

タイトル決めでは、はじめに決めた「スタート」から「ゴール」を逆算して、適したタイトルを考えます。

例えば、「ブログとは何か?」という内容の場合、タイトルは「ブログとは?意味や種類についてわかりやすく解説」といったように、内容が一目で理解できるように40文字前後で作成するのが一般的です。

もちろん、はじめはこのように作成して、記事が仕上がってきたら魅力的なタイトルに変更するなど、時と場合に応じて変えていくのも良いですね。

初心者のうちは、自分が理解できて「最後まで迷わず書けるタイトル」を目標にして決めていきましょう。

2. 見出し作成

見出し作成では、文章の説明に必要な情報(ポイント)を書き出すことです。

例えば、「ブログとは?意味や種類についてわかりやすく解説」というタイトルの場合

- ブログとは

- サイトとの違いや種類について

- ブログのメリット・デメリット

- ブログの始め方

- まとめ

というように、タイトルを説明する内容を、大まかに決めていきます。

3. 小見出し作成

小見出し作成は、見出しに対して、さらに小さな見出しを作ることです。

例えば、2の「見出し作成」でつくった見出しに、小見出しをつくると下記のようになります。

- ブログとは

- 由来・起源は?

- サイトとの違いや種類について

- サイトとは

- ホームページとは

- 3つの違いについて

- ブログのメリット・デメリット

- メリット

- デメリット

- ブログは誰におすすめか?

- ブログの始め方

- 無料ブログの始め方

- 有料ブログの始め方

- ドメイン取得

- サーバー契約

- ワードプレス導入

- 初期設定

- まとめ

このように、文章とは始めはざっくりしたものから、徐々につなげて完成像をつくっていくものです。

つまり、スタートからゴールまで、迷わず歩いていくための準備をすることが「経路設計」になります。

また「どうしても経路設計が難しい」と感じる方は、それぞれの見出しを以下の型にそって設計してみましょう。

- 前提・問題提起

- 原因や理由

- 解決方法

- 注意点

- まとめ

当記事も、おおよそこの方に沿って作成しました。まずは大きく、型に当てはめていき、徐々に小さく内容を肉付けしていく。

これが文章を書くための基本となります。

3. 整理・取捨選択

- 殴り書き

- 整理整頓

- 取捨選択

整理・取捨選択とは、見出しごとに書く内容を適当に書き出し、取捨選択をしながら型に当てはめて整理することです。

1. 殴り書き

殴り書くでは、完成した「タイトル・見出し・小見出し」に対して文章で説明していくことです。

書こうと思っているコンテンツには、事前に書けるイメージが湧いていると思います。

そのイメージを、実際に文章として形にし、どんなに意味がわからなくても大丈夫なので、書けるだけ書いていきましょう。

ここで必要なのは、技術的なものではありません。強いて言うなら、できるだけ深い内容・多くの情報があると好ましいです。

2. 整理整頓

整理整頓では、1で殴り書きした内容が伝わるように、PREP法という型に当てはめて文章を整えます。

- 結論

- 理由

- 具体例

- 結論

PREP法とは、上記4つの順番で文章を書いていくことです。

殴り書きした文章は、内容も順番もバラバラで、理解しづらいものである場合が多いです。

そこで、型をつかって伝わりやすくするわけですが、この型の「内容と順番」にはもちろん意味が存在します。

まず「結論」では、人の注意を引く、あるいはストレスを無くす効果があることがわかっています。

次に「理由」では、結論に対して感じる「読者のなぜ」を解消して一旦落ち着けることができるというわけです。

続いて「具体例」を使い、誰もが感じた経験・知っている知識のフィルターをとおして「結論・理由」を納得へもっていきやすくします。

最後に、もういちど「結論」を提示し「だからコレはこうなります」というようにすると、自然と人は説得力を感じてしまいやすくなります。

3. 取捨選択

取捨選択では、型に当てはめた文章の中から、必要なものは残し、そうでないものは削り、新たに必要なものは付け足していきます。

殴り書きで文章を絞り出し、型をつかって整えても、長すぎる文章のだとほとんどの読者は読んでくれません。

そのため、できるだけ削ること・足りない部分は短く足すことが、とても重要な作業になります。

はじめにも言いましたが、一言で伝わるならそれに越したことはありません。

ですから、できるだけ短く、必要最低限の文字数で説明できるよう、考え続けることが大切です。

0から書き始める手順のまとめ(テンプレ有り)

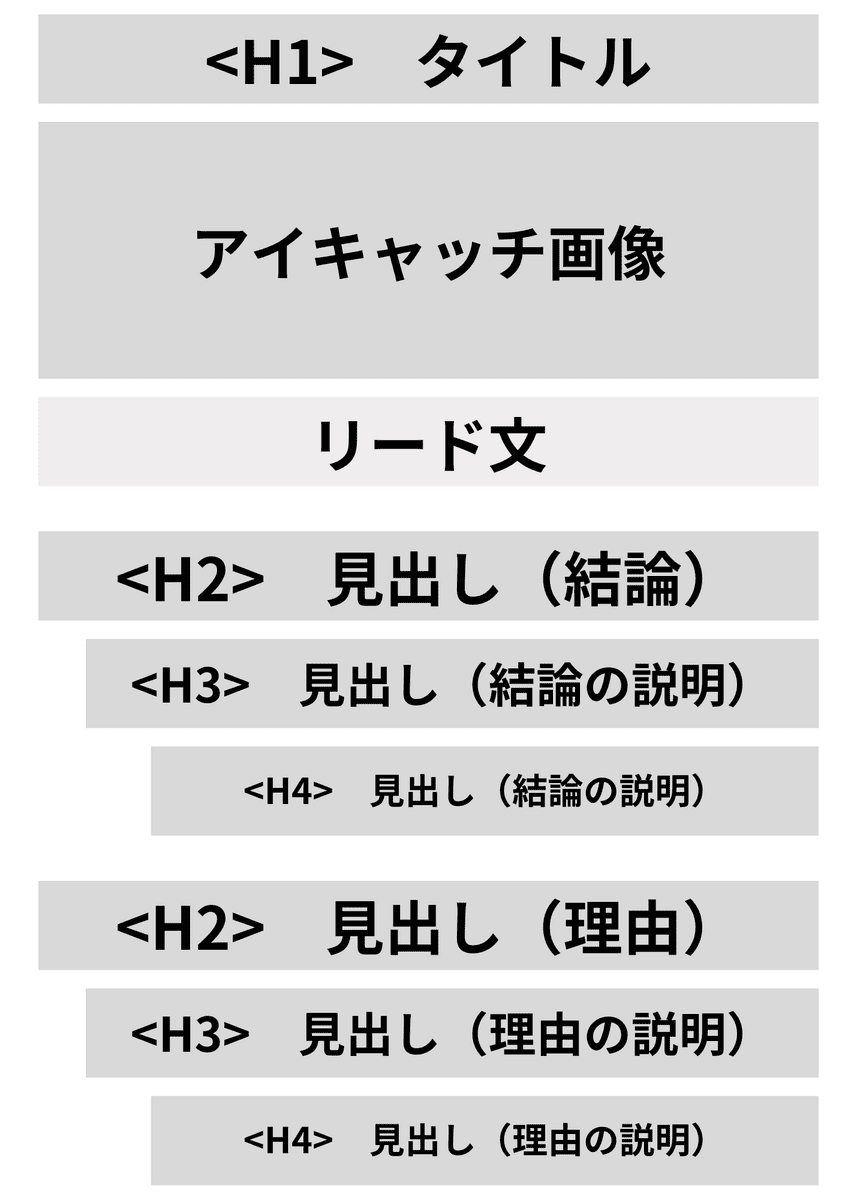

<H2>/<H3>/<H4>とは?

<H2>/<H3>/<H4>とは、HTMLというWebページを作成するためのHTML言語を意味します。

ブログやWeb制作をする際には、見出しのことをコードで<H2>/<H3>/<H4>と、それぞれ呼ぶことがあります。

ブログの場合、ここまでの説明を軸に、画像↑テンプレートのように書いてみましょう。

<H2>が見出しにあたり、<H3>が小見出しにあたります。

上記画像の例は、それぞれの見出しで「結論・理由・具体例・結論」という形になるよう設計しています。

そこに、それぞれの見出し(<H2>)に必要な説明は小見出し(<H3>)で、より細かな説明は小見出し(<H4>)での説明となるわけです。

慣れてきたら、自分で独自の型を作ってみるのも良いと思います。

ブログの型はたくさんありますが、以下で書かれている記事も多いため、参考にしてみてください。

- 前提・問題提起

- 原因や理由

- 解決方法

- 注意点

- まとめ

この記事を参考にしても良いですし「ブログ 型」と検索して、好みのものを探すのも良いですね。

「0から書き始める手順」の具体例

ここでは、「0から書き始める手順」の具体例をあげていこうと思います。

X(その他SNS)の場合

- 意見・結論

- 理由・具体例

- 結論・解決案・まとめ

❶お店の売上、実は“また来てもらう仕掛け”だけでグッと伸びます。

❷なぜなら、新しいお客さまを探すより、来てくれた人にもう一度来てもらうほうがずっと手軽だから。

❷たとえば、購入から30日以内に『ありがとう!次は5%OFF』とメッセージを送るだけで、リピート率が18%→34%にアップした事例も!

❸みんな新規獲得に向きがちですが、売上アップの近道は“リピート”にあったんです。

大前提として、Xなどの文字数に制限があるSNSでは、上記「1・2・3」の順番・内容で臨機応変に変えていく必要があります。

そのため「1・2・3」には、それぞれ複数の要素が入っいるわけです。

まとめ

良い文章とは「完読される文章」であり、そのためには不快感をなくし「長すぎない・元気が出る・わかりやすい・誤りがない・リズムが良い」の5つの要素を備えることが理想です。

また、文章が書けない原因は人それぞれですが、おおよそ7つが存在します。

- 書く内容の理解不足

- 文章構成の型を知らない

- 伝えるテーマが定まらない

- 情報の整理が甘い

- 理想と現実のギャップ

- 文字数の不足

- そもそもの書き方が不明

解決策としては、(1)テーマを絞って目的‐スタート‐ゴールを決める「目的設計」、(2)タイトル→見出し→小見出しで道筋を作る「経路設計」、(3)殴り書き→PREP型で整理→取捨選択の「整理・取捨選択」という3段階フローが有効です。

まずは情報を深掘りし、PREPなど一つの型に沿って短く書いてみる。そこから語彙を増やし、不要な部分を削っていけば、読者が最後まで読んでくれる“良い文章”に近づいていきます。

今すぐ実践し、小さな改善を積み重ねることが、理想の文章への最短ルートになるでしょう。